水とともに歩んだまち―印西

印西市は、利根川や印旛沼・手賀沼といった豊かな水辺環境に囲まれ、古くから交通・水運の要所として栄えてきました。江戸時代には幕府の利根川東遷事業により水路が整備され、木下河岸は物流と人々の往来でにぎわいました。

一方で、沼や川の氾濫による水害にも悩まされ、明治から昭和にかけて大規模な堤防建設や開拓・排水事業が進められました。印旛沼・手賀沼は干拓により姿を変え、現在は貴重な水源地としての役割を担っています。印西の歴史は、自然と共に歩み、時代とともにまちの形を変えてきた人々の営みの軌跡といえるでしょう。

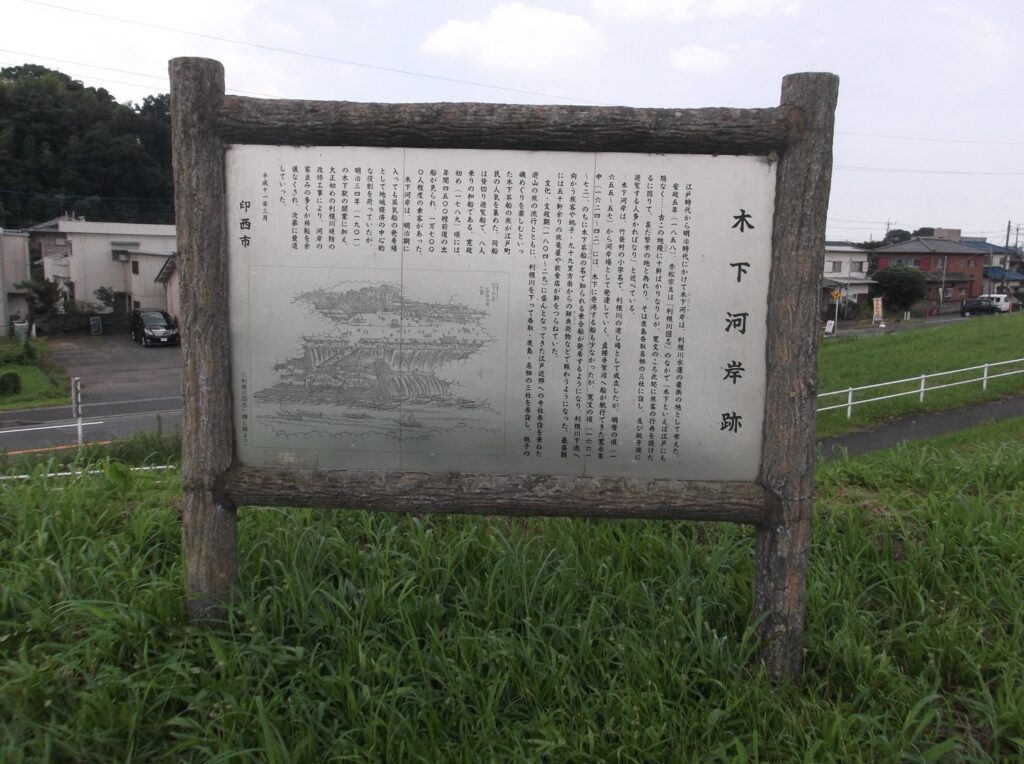

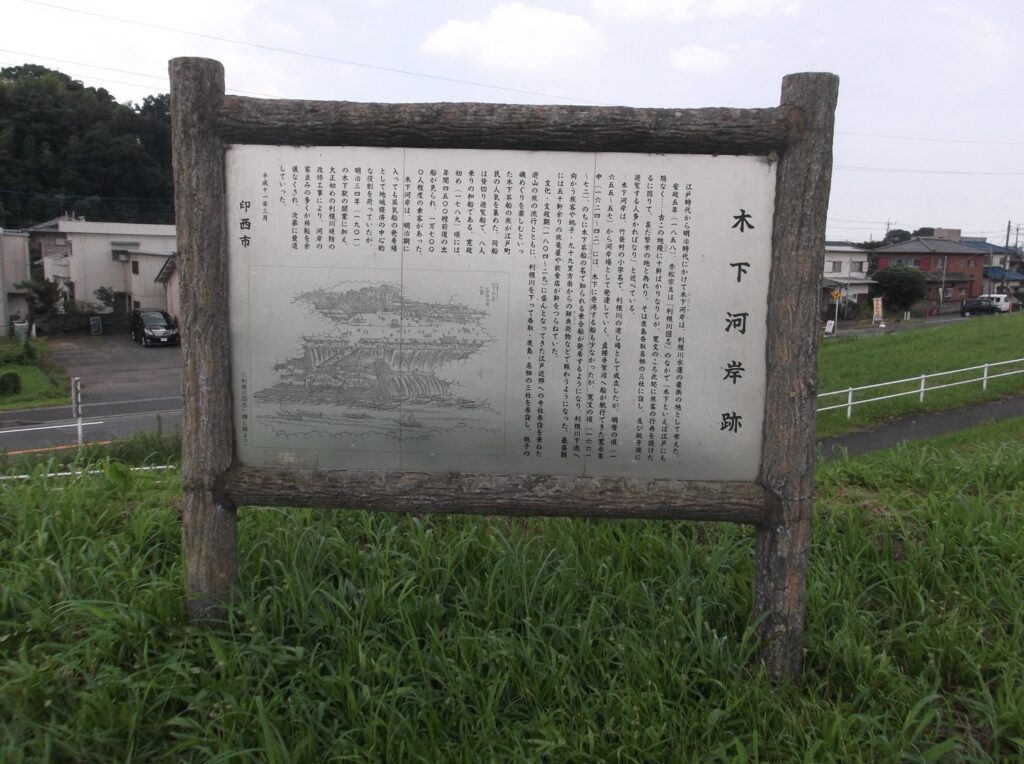

木下河岸

江戸時代初め、利根川は幕府の瀬替事業(注1)によって、江戸湾から銚子に流れるようになった。その利根川縁に設けられたのが木下河岸で、竹袋村のうちにあった。木下の名は、竹袋村から利根川に木を下したことに由来するといわれている。

木下河岸は、利根川右岸の手賀沼落堀の合流点にあり、また木下街道の連結点として、水陸交通の要所として繁栄した。銚子などで水揚げされる鮮魚荷物の中継輸送や香取・鹿島・息栖の三社詣、水郷・銚子遊覧などの旅客輸送でにぎわった。最盛期には年間4,000艘の出船があったという。

この木下河岸の業務を担っていたのが河岸問屋の吉岡家で、「旧記」や「諸書附類并旧記書抜」は、当時の木下河岸を知る上で貴重な史料として、市の文化財に指定されている。(吉岡家河岸関係文書[市指定有形文化財(古文書)])

木下河岸には、木下街道が通じていた。木下街道は、行徳・八幡・鎌ケ谷・白井・大森を通り木下河岸に至る街道で、江戸から下総・常陸の下利根川流域を結んでいた。木下河岸から船に乗る人、陸路で往来する人とさまざまで、高岡藩(成田市)・小見川藩などの大名、淀藩大森陣屋の役人も利用した。また、文人画家として知られる三河国田原藩(愛知県田原市)の渡辺崋山をはじめ、多くの文人墨客(注2)に姿も見られた。

同河岸は、明治時代に入ってからも蒸気船の発着場として栄えたが、明治34年の成田鉄道の開通により次第に衰退していった。

(注1)川の形状を変えたり、流れ・流速を変えたりする事業

(注2) 詩文や書画などの風流に親しむ人をいう

(参照)印西市HP・新印西名所図会

印旛沼

北沼・西沼に分かれている印旛沼は、開拓・開発が行われる前の昭和30年(1950)ころは、面積21平方キロメートル、湖岸線60キロメートル、水深1メートル、深いところでも3メートル程度のW字型をした沼だった。

利根川下流右岸、下総台地の中央に位置し、印西市・佐倉市・成田市・八千代市・栄町の4市1町にまたがる。戦後の干拓によって2つの細い水路でつながった北印旛沼(6.26平方キロメートル)と西印旛沼(5.29平方キロメートル)に水域が分かれ、面積は半分以下に減少している。しかし、それでも湖沼としては千葉県内最大の面積となる。

現在、上水道・工業用水および農業用水の貴重な水源として利用されている。開発事業以前は、サケ・マルタ・ボラなど多種多様な魚介類が生息していたが、開発後は、カムルチー・ハクレン・オオクチバス等の外来種、コイ・アカヒレタビラ・クルメサヨリ等の在来種が確認されている。

(参照)印西市HP・新印西名所図会

利根川

江戸湾に注いだ利根川は、元和元年(1621)から承応3年(1654)にかけて、銚子へと流路を変更する工事が行われた。江戸周辺の水運網の形成を図ることや、江戸を水害から守ることなどが理由とされている。しかし、結果として、印旛沼や手賀沼周辺では利根川による洪水の被害を受けるようになった。

明治になっても洪水の被害は続き、特に明治29年(1896)は木下付近で堤防が決壊し、一気に印旛沼に洪水が達した。そこで利根川改修工事が明治33年に佐原より下流で始まり、明治40年には取手から佐原までの工事も始まった。明治43年に歴史的な利根川の大洪水があると、堤防の高さを計画より1メートル高くした。

この堤防工事では木下小近くの庚申山を切り崩し、その土を馬にひかせたトロッコで堤防まで運んだ。また、堤防工事にともない、木下河岸の旅館や商店などは大正2年ころ移転し、木下駅前に新町通りを形成した。

昭和5年(1930)には、山のような大きな堤防ができた。この間、利根川の逆流を防ぐために将監川を締め切った。

さらに昭和14年から防水路をつくって利根川の水を東京湾に流す工事が始まった。この防水路は湖北村(我孫子市)を起点にし、途中で手賀沼や印旛沼の水を集め、今の谷津干潟付近にいたるものであったが、戦争がきびしくなったため、昭和18年に中止となった。

(参照)新印西名所図会

手賀沼

手賀沼は、千葉県の北西部(東京から約20キロメートルの位置)にある海跡湖で、その流域は松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・印西市・白井市の7市にわたっている。

開拓前の昭和30年(1955)ころは、面積10平方キロメートル、最大深度2.9メートルの「つ」の形をした沼だった。印旛沼と同じように、沼周辺は頻繁に洪水に見舞われた。江戸時代に3回開拓が試みられたことも印旛沼と同じだ。

江戸時代の手賀沼では、利根川の出水時に逆流を防ぐため、堅い木で水門をつくり、沼の水を排水した。この水門は利根川と1メートル程度の落差があるため、手賀沼と利根川との船の出入りはできなくなった。水門は明治になるとレンガと鉄でつくられるようになったが、ひとたび利根川の洪水があると、水門が壊れて逆流することはよく起こった。

排水機で手賀沼の水を利根川に落とし、沼を開拓する計画が大正元年に千葉県から出されたが、地元町村の負担が大きいことから実現しなかった。

手賀沼の開拓事業が進むのは戦後になってからだ。昭和31年、農林省によって手賀沼排水機場がつくられた。これによって、昭和43年までに手賀沼の4割が開拓され、沼は二つに分離された。さらに排水機場の強化のため、昭和59年に国土交通省の北千葉導水路事業の一環として、布佐(我孫子)地先に第1機場が設置された。

(参照)新印西名所図会・手賀沼水環境保全協議会HP